| |

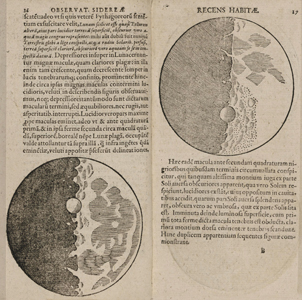

[...] El 16 de junio de 1633 el papa Urbano VIII firmaba la sentencia que condenaba a cárcel perpetua a Galileo Galilei, declaraba herética la tesis de la estabilidad del Sol y la movilidad de la Tierra y prohibía el Diálogo Sobre los Dos Máximos Sistemas. La sentencia se cerraba con la orden de que fuese transmitida a todas las altas jerarquías del clero católico y a todos los inquisidores para que la hiciesen pública a todos los profesores de artes y matemáticas. En pocos meses, la prohibición –bajo acusa de herejía- de seguir o enseñar las doctrinas galileanas, recorrió todos los centros del saber de la Europa católica.

[...] Cuando se habla del proceso de institucionalización de la ciencia en la Revolución Científica del siglo XVII, prácticamente siempre se citan tres casos ejemplares muy cercanos cronológicamente entre sí: La florentina Accademia del Cimento, la Royal Society de Londres y la Academie des Sciences de París [...] Cada una de estas sociedades, sin embargo, tuvo unas motivaciones, unas características, una estructura y unos objetivos tan diferentes que hablar de un proceso lineal y común de institucionalización de la ciencia europea en aquel periodo no sólo es equivocado, sino que conlleva los peligros de ocultar las verdaderas inspiraciones y objetivos que estuvieron en la base de tales asociaciones de hombres de ciencia. En especial el caso de la Academia del Cimento nació como elemento representativo de un proyecto científico que poco tenía que ver con esos rasgos característicos de la moderna institucionalización científica y compartía mucho, en cambio, con una tradición renacentista y cortesana de academias de hombres cultos y literatos.

[...] El otro gran mito historiográfico que ha rodeado a la Academia del Cimento es el que consiste en considerarla el símbolo de la defensa convencida y programática de un método experimental armónico con el desarrollo contemporáneo de la ciencia europea y especial heredero de la innovación galileana. Se trata, fundamentalmente, de una interpretación que tuvo un punto álgido a finales del siglo XVIII, cuando el pensamiento ilustrado francés y sus ideales de progreso científico [...] fueron atribuidos a la Academia del Cimento como sus principales inspiraciones y motores, permitiendo así establecer una línea de continuidad entre el pasado de la ciencia italiana y sus aspiraciones de modernización europea a finales del siglo XVIII. El Positivismo del siglo XIX, con su insistencia en el valor del estudio empírico de los fenómenos como vía fundamental de acceso al conocimiento de la naturaleza, consolidó esta interpretación, plasmada en una corriente historiográfica que atribuyó a Galileo el papel de fundador del método experimental y a sus seguidores florentinos de la segunda mitad del siglo XVII el proyecto de fortalecer y desarrollar aquella innovación metodológica. Pero yendo más atrás en el tiempo, similares objetivos propagandistas y retóricos se pusieron ya de manifiesto en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Galileo. La biografía que de él hizo su discípulo Vincenzo Viviani fue el primer retrato de un Galileo experimentador y pocos años más tarde la academia florentina se presentó a sí misma como directa heredera de las «sensate esperienze» galileanas. Sólo las investigaciones de los últimos años han intentado profundizar en aquellas estrategias metodológicas, haciendo un gran esfuerzo por captar su verdadero sentido en el marco científico y cultural en el que surgieron. La gran cantidad de materiales no publicados que han ido saliendo a la luz en estos años, el estudio de los «Diarios» y la correspondencia de los académicos, ofrecen una imagen de la Academia del Cimento mucho más caótica, menos unitaria y coherente, pero también de una complejidad que la enriquece y que muestra que los intereses y trabajos de los académicos, sus debates y controversias, fueron mucho más profundos de lo que aparece en el único testimonio público y «oficial» de la Academia: los Saggi di naturali esperienze [1667]. |